好きな時代は南北朝時代です。

とはいったい何事であるか。

誰でも歴史上で好きな時代というものがあろうかと思いますが、

私の場合はそれが南北朝時代です。

とまぁそういう話である。

日本の古典文学である「太平記」で描かれている時代が南北朝時代。

後醍醐天皇の即位から始まった南朝と北朝との勢力争いのドラマが魅力。

南朝と北朝どちらが好き?

そんな質問、歴史好き以外どうでもよいと思うのだろうが、

私は南朝ファンである。

で、今回訪ねたのは南朝の拠点である天野山 金剛寺。

見どころが沢山あるにも関わらず、歴史・仏像好きぐらいしか訪れる事がないのが勿体ない。

そういう思いもあり、今回は熱量を込めて天野山 金剛寺を紹介したいと思う。

ちなみに天野山 金剛寺は大阪河内長野市にある。

- 天野山 金剛寺とは

- 庭園が素晴らしい

- 北朝の三上皇が暮らしていた北朝御座所でロマンに浸る

- このお寺を訪ねたメインは宝物館にある日月山水図を見る事

- 平成の大修理を終えたばかりの金剛寺

- 重要文化財である御影堂

- 後村上天皇が暮らしていた摩尼院

- まとめ

天野山 金剛寺とは

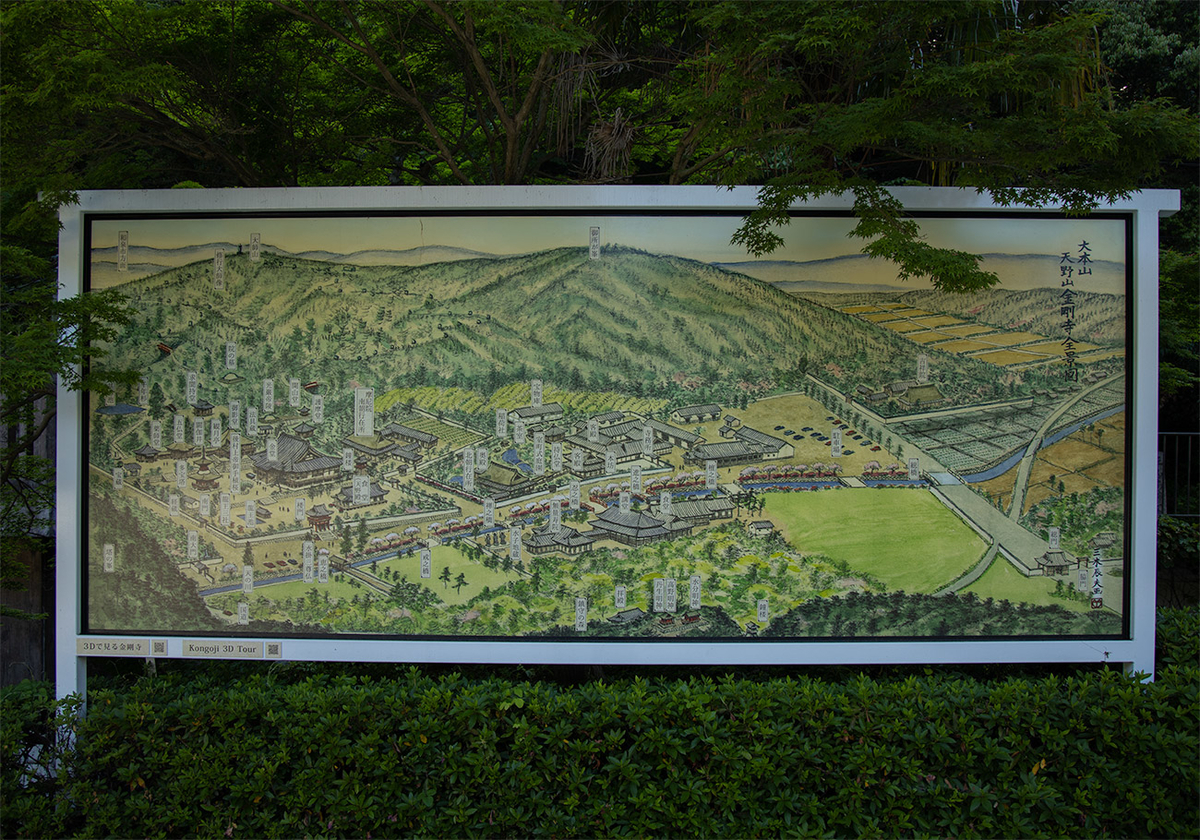

奈良時代に行基が開創し、弘法大師が密教の修業をした地と伝えられる金剛寺は、女人高野・天野行宮の名で知られる。

南北朝時代には、後村上天皇の行在所となり、以後南朝三代にわたる行宮であったことから、歴史上「天野行宮」と呼ばれている。

また建築物や寺宝には、多くの国宝・重要文化財があり、特に室町時代に造られた庭園は一見の価値がある。

境内は、昭和9年国の史跡に指定された。

後村上天皇の父は後醍醐天皇。

1354年~1359年の約5年間、南朝はここ金剛寺を仮の御所「行宮」 として政治を執り行い、また同時期に北朝の三上皇(光厳・光明・祟光上皇)を金剛寺にて幽閉。

南朝、北朝が同じ寺院内で暮らし、南朝の行宮、北朝の行宮も同じこの金剛寺にあるという非常に稀なお寺なのです。

南朝の天皇、北朝の天皇が同じ寺で暮らし、南朝の行宮、北朝の行宮がこの地に混在しているというのが面白い。

ちょっと早く来すぎて拝観時間の9時まで時間があるので辺りを散策。

朝早いから人が少ない。

ってわけではなさそう。

そもそもそれほど観光で尋ねる人は少ないようだ。

庭園が素晴らしい

入山拝観共通券500円と駐車場代500円を社務所で支払って拝観。

こちらは大玄関と呼ばれる場所。

ここから建物の中へ入る。

どうやら本日一番乗りの観光客のようだ。

一面の杉苔のなかに鶴島、亀島、枯れ瀧などを配した枯山水の庭。

室町期の創成で、桃山時代に阿波の蜂須賀家政公が手直しした。

江戸時代には、庭師雪舟流の家元谷千柳が改装した草行山水自然刑の庭園なのだとか。

大阪の幹線道路から少々山の麓へ入っただけでこの静けさと落ち着いた佇まい。

決して広くはない庭園だが、それがかえってこの落ち着く佇まいとなっているのだろう。

見晴らしを楽しむというよりは盆栽の世界観というか・・・

箱庭とでもいえばいいのか・・・

上品さを感じるスケールなのだ。

北朝の三上皇が暮らしていた北朝御座所でロマンに浸る

庭園の廊下の奥にあるのが奥殿。

北朝御座所として北朝三上皇が幽閉され暮らされていた場所。

かつてこの場所で暮らさせていたのだぁと思うと、時代を飛び越えて今ここに立っている自分というものが不思議に思えてくる。

にしても、誰もいない奥殿の静けさが少々落ち着かない。

それがかえって何だか不思議な感覚にさせているのかも知れない。

誰もいない、音もない奥殿にただ一人。

何だかパラレルワールドの世界にでも来たような・・・

このそわそわとした気分はなんだろうか。

障子から差し込む陽の明かりが、庭園の緑を反射して緑色に染まる。

まるで別世界の空間に閉じ込められたかの様な気分にさせる。

北朝の三上皇も同じような眺めを見て、そう感じたのだろうか。

静かで落ち着くということは心安らかになるという場合もあるが、

私がこの場所で感じたのは心細さという静けさだった。

奥殿を出るとようやく一人、観光客が訪れたようだった。

このお寺を訪ねたメインは宝物館にある日月山水図を見る事

さて、奥殿を後にし、廊下を歩いて宝物館へ。

宝物館内はもちろん撮影禁止。

私のお目当ては・・・

この日月山水図。

室町時代の作品で、海と山が重なりある図案の中に、四季の景色と日輪、月が混在する独創的でダイナミックな屏風。

近年では海外でも人気があるようで、2018年に国宝へと昇格となった。

なぜこの屏風絵を見たかったのか・・・

それは白洲正子の影響なのだ。

白洲正子の著書「かくれ里」に金剛寺を訪れたエピソードがある。

その際にこの日月山水図を見た彼女。

実際に大和の山を歩いてみた彼女は、

大和の山々で修業をしている僧達が観た山の風貌はまさにこの屏風絵のそのものなのだと・・・

大きく印象を残す絵なのだとか。

彼女の記憶の中では3mほどの大きさだったと・・・

でも、確かな大きさは分からない。

気になったので、その日のうちにもう一度この日月山水図を見に行ったのだとか・・・

するとその大きさは半分程度の1.5mほどのもの。

いかに彼女の眼には大きなものとして見えたという事。

それほどダイナミックで印象に残る屏風絵とはどのようなものなのか・・・

それを確かめるべくこの地を訪ねた。

確かに見事なものではあったものの、床に立てかけられていただけに

スケール感は少々弱く感じられた。

これがガラス張りの展示ケースの中で人の目線の位置で展示されていたらその印象は全然違うものになったことだろう。

こういうと失礼かもしれないが、額に入れられた屏風絵が床に置かれ、壁にもたれかける形で展示されていたものだから、少々無造作感を感じたのは残念でならない。

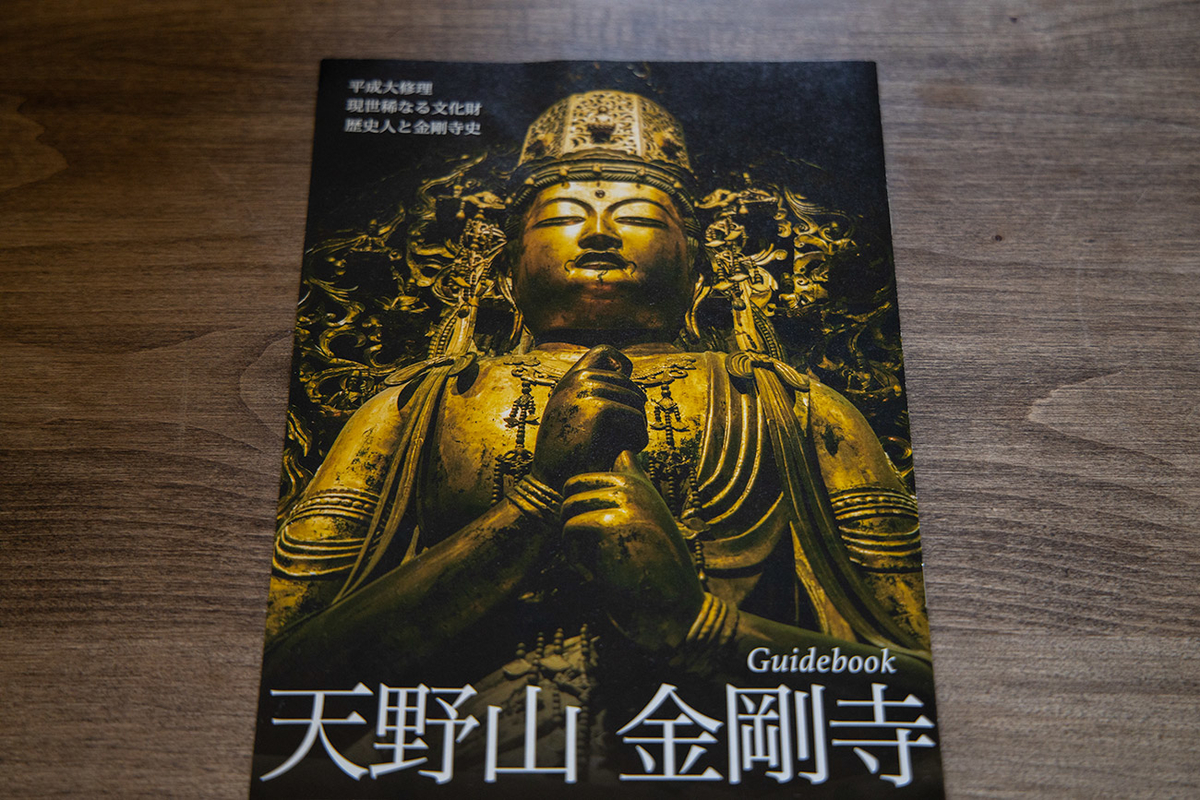

平成の大修理を終えたばかりの金剛寺

天野山金剛寺の楼門。

楼門を抜けて社務所で拝観チケットを提示する。

すると、社務所の人が丁寧に金剛寺の説明をしてくれた。

鎌倉時代に建立された金堂が平成の大修理で約9年間に渡る修理を経てさる平成29年にようやく修理が完了したのだそう。

金堂が大修理の間、金堂に祀られていた重要文化財の三尊像(木造大日如来坐像・木造降三世明王坐像・木造不動明王坐像はそれぞれ、京都国立博物館、奈良国立博物館で展示され、展示にあたりすすもはらわれて綺麗なお姿に清掃をされたのだそう。

また国立博物館展示中に坐像の中から貴重な資料が発見され、国宝となってこの新しい金堂に戻られたとの事。

そんな事情はつゆ知らず、金堂、三尊像ともに創建当時の美しさを取り戻した金剛寺。

まさに時代をタイムスリップしたような光景が見れるとは・・・

これは金剛寺に呼ばれたのかもしれない。

こちらが修理後の金堂。

朱色が鮮やか。

梁の装飾も極彩色で再現され見事な世界観で圧倒される。

当然、金堂の中は撮影禁止。

平安時代のものとされる高さ3mを超える木造大日如来坐像の美しさと神々しさはここでしか感じえないものであった。

これほど鮮やかな大日如来様は珍しいのではなかろうか。

こちらも見事に修繕をされた多宝塔。

重要文化財である御影堂

こちらは重要文化財である御影堂。

平安時代に創建されたもので弘法大師御影を泰安している。

御影堂の東側には後村上天皇が月見をされたという観月亭がある。

なかなか独特の形をした堂であった。

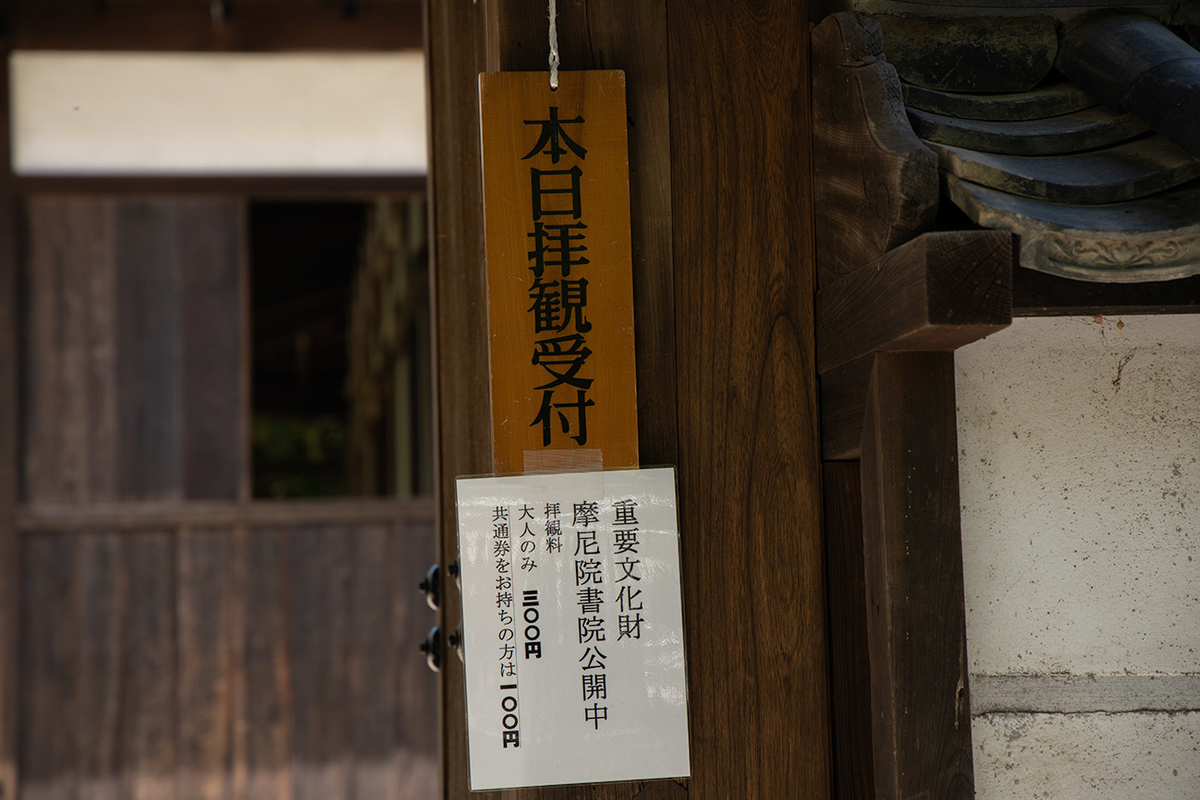

後村上天皇が暮らしていた摩尼院

訪れた日は偶然にも後村上天皇が暮らしていた重要文化財である摩尼院書院が公開されていた。

明日までの公開なのだとか・・・

春と秋の期間限定で公開をしているそう。

摩尼院内の撮影は禁止。

拝観してみると意外にもこじんまりとしている。

北朝の三上皇が幽閉されていた奥殿の方が開放的で広々としていたのに対し、

時の権力者であった南朝の後村上天皇が奥殿よりも狭いこの建物で暮らしていたとはどういう事なのか。

幽閉するなら奥殿よりもこちらの摩尼院のほうが好都合なのではと思うのだが・・・

なぜだろう・・・

幽閉というと何だか険悪な関係にあったというイメージではあるのだが、南朝の後村上天皇と北朝の三上皇とはこの寺でそれなりに会話もし、蜜にコミュニケーションをとっていたという話も聞いた。

そのような関係性もあるのだろうか。

腑に落ちないのである。

まとめ

南朝行在所の向かいに北朝行在所が存在するって面白いよね。

敵対する両朝が金剛寺にて存在したという。

そんな歴史的にも稀な場所であり、重要文化財や国宝も豊富な金剛寺。

見頃いっぱいなのに、いまいち観光客が少ないって勿体ない。

みなさん、京都や奈良の歴史探訪も良いものですが、大阪河内長野でも歴史探訪も良いものですよ。

ではでは。