さて、今日は奈良市内にあります志賀直哉旧居のご紹介。

場所は春日大社のすぐとなりの上高畑と呼ばれる場所。

この辺りは人通りも少なく、静かな住宅街は豪邸ばかり。

この立派な土壁がズラーっと伸びている場所が志賀直哉旧居。

なんと敷地面積435坪とな。

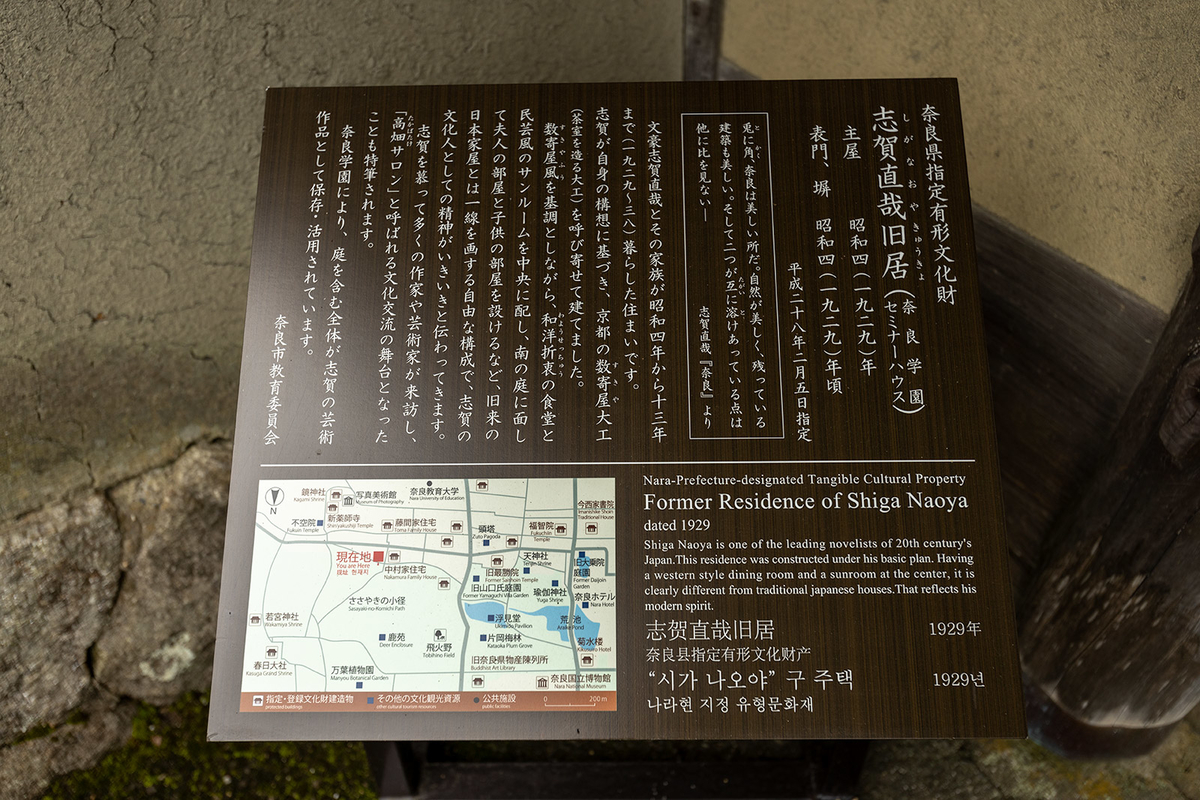

文豪志賀直哉とその家族が昭和4年から13年まで暮らした住まい。

志賀が自身の構想に基づき、京都の数寄屋大工を呼び寄せて建てました。

数寄屋風を基調としながら、和洋折衷の食堂と民芸風のサンルームを中央に配し、南の庭に面して夫人の部屋と子どもの部屋を設けるなど、旧来の日本家屋とは一線を画する自由な構想で、志賀の文化人としての精神がいきいきと伝わってきます。

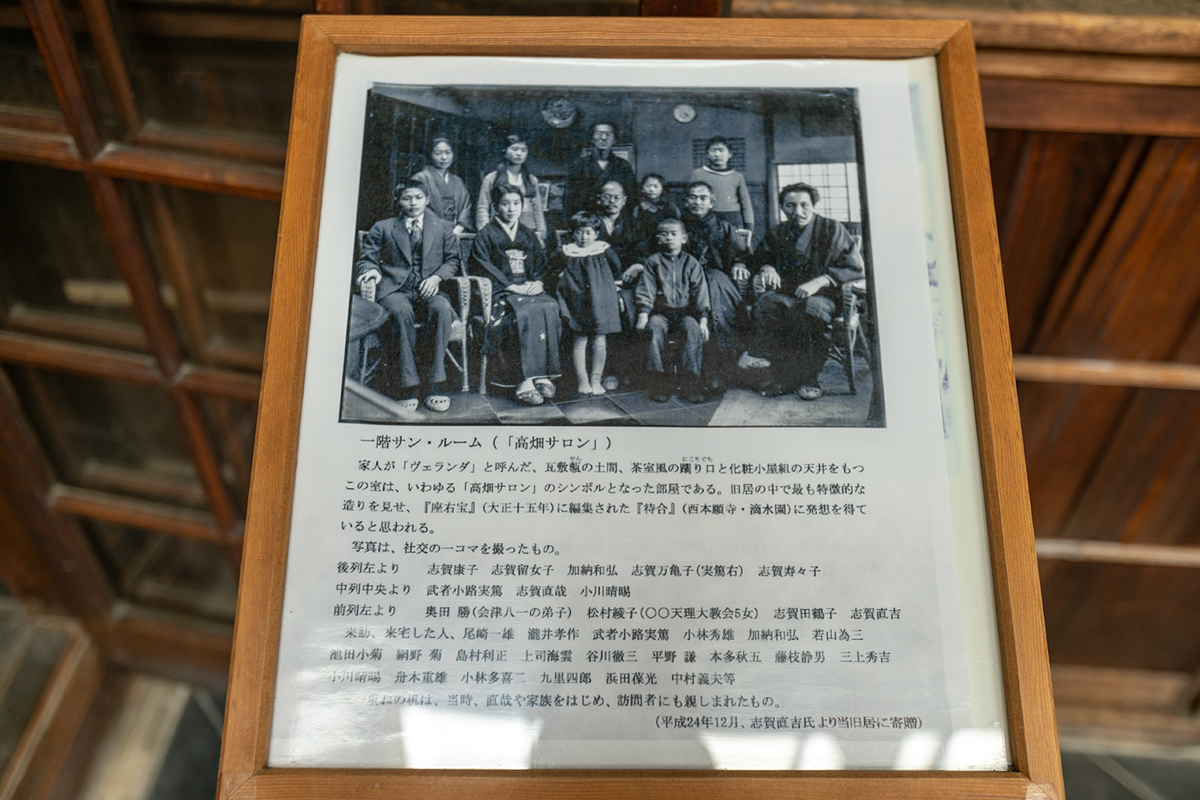

志賀を慕って多くの作家や芸術家が来訪し。「高畑サロン」と呼ばれる文化交流の舞台となったことも特筆されます。

門をくぐると石畳の玄関通路。

大豪邸なのに、玄関はこじんまりとした印象。

まるで隠居した人の庵のような。

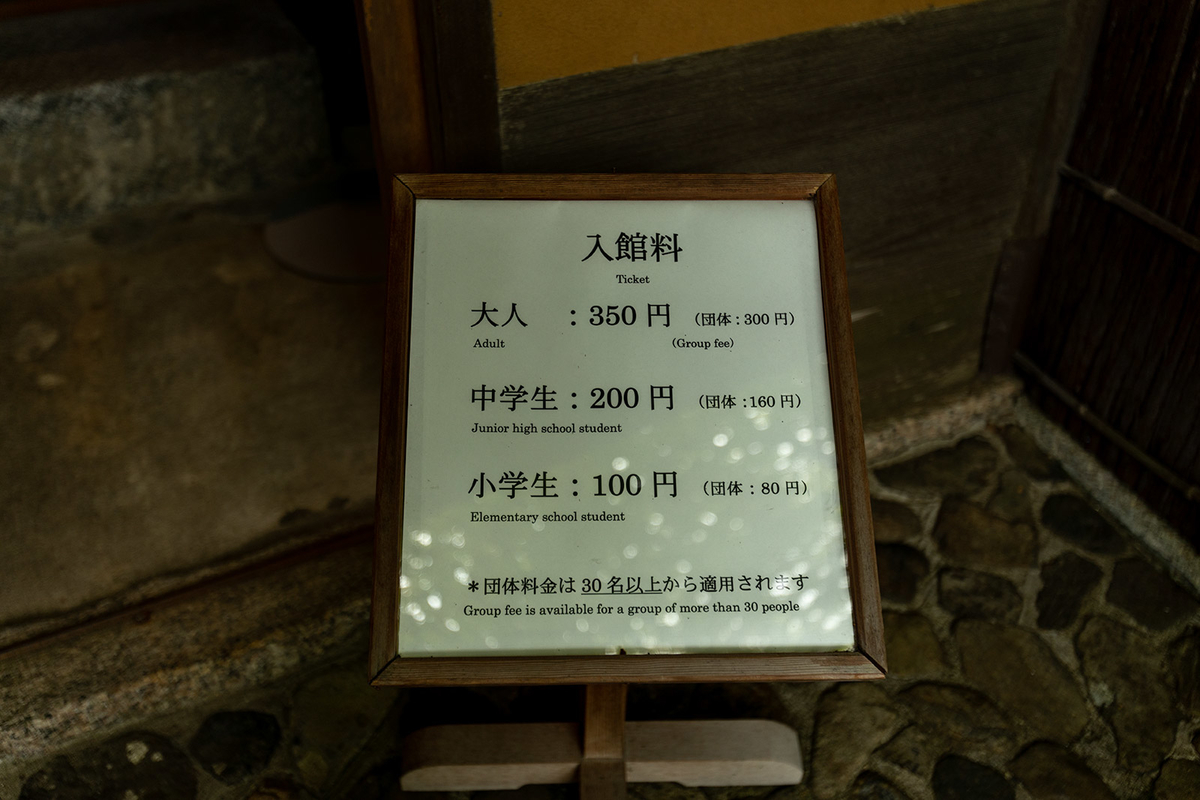

入館料は大人350円。

この日は館内に私1人だった。

さて、玄関を上がって左側に受付があり、入館料を支払う。

順路はまずは二階からだそう。

階段を上がって2階の廊下。

2階には2間のみ。

こちらが2階の書斎。

昭和12年、54歳の時にこの部屋で「暗夜行路」を完成させたそうな。

こちらは2階の客間。

風通しが良さそうな窓からは若草山、御蓋山、春日奥山が眺め、奈良の中心とは思えない静かな景色。

この客間には谷崎潤一郎から譲られた菩薩像が置かれていたのだそう。

さて、1階に降りてきて、受付の前の廊下を抜けると・・・

1階の書斎。

見晴らしの良い和洋折衷の佇まいで非常に落ち着いた雰囲気。

志賀は書斎は北向きというこだわりがあり、この1階の書斎もそのように設計をした。

北向きは明るすぎず仕事に集中できるのだそうな。

しかし年を重ねるとさむざむしく感じる北向きの書斎が体につらく、その後、2階の南向きの書斎を主として使った。

この書斎は夏だけしか使わなかったらしい。

それにしても何とも羨ましいこの景色。

それにしても何とも羨ましいこの景色。

こりゃ景色が気になって仕事に集中できないね。

すぐボーっと景色を眺めてしまいそう。

先ほどの書斎と隣り合わせになっている部屋は茶室。

かなり天井が低いのが印象的な茶室。

志賀直哉自身はお茶を嗜むことはなかったが、数寄屋大工が茶席を造りたいというので、それなら書斎のとなりに和室を作って、友達が訪ねて来た時に気軽に寝ころべたり、将棋をさしたりできる和室を作って欲しいと大工にいうと、大工は喜んで本格的な茶席を造ったそうな。

この部屋は主に夫人や子どものお茶の稽古に使われていたそうで、志賀自身、お茶はやらないものの、茶席の床の間に飾る掛け軸や花を選ぶのが、楽しかったそうな。

さて、再び受付の前を戻って、南へと延びる廊下を行くと。

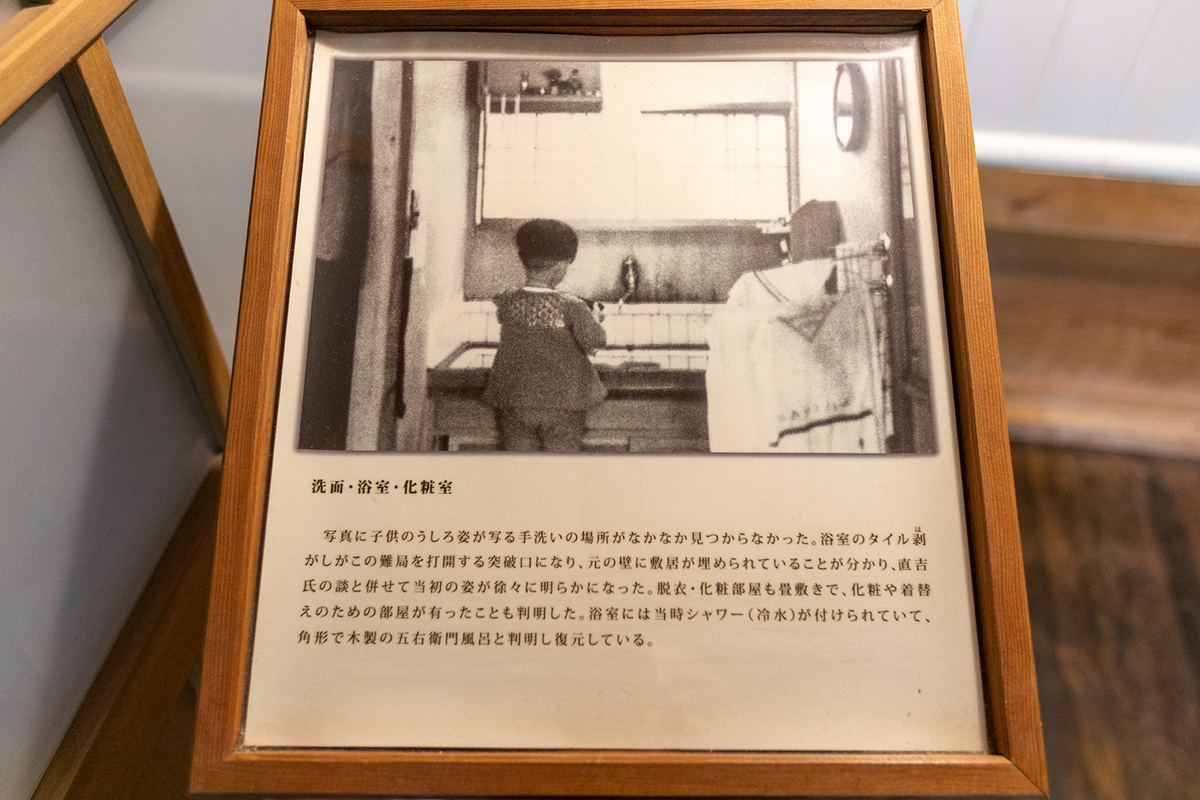

廊下沿いには洗面、浴室、化粧部屋と続く。

洗面、浴室のとなりは女中部屋。

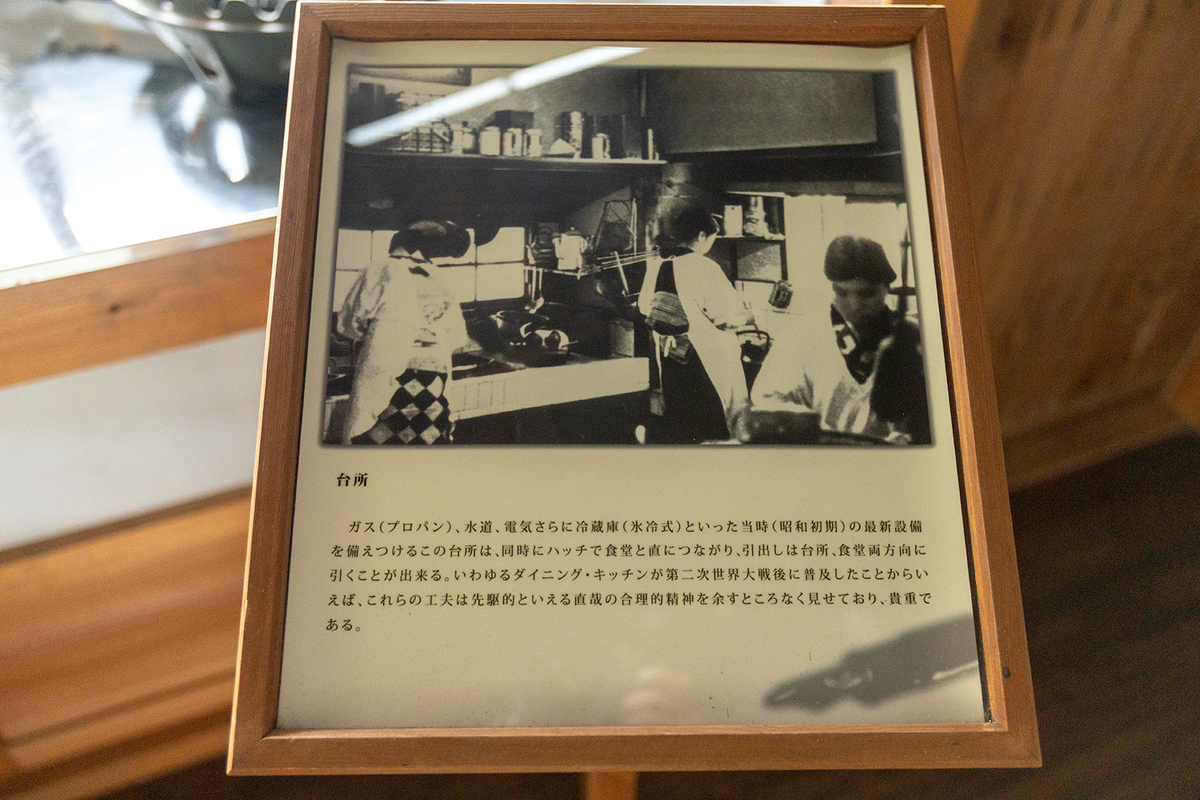

その奥に見えるのがキッチン。

巨大な流し台に巨大な木造冷蔵庫が凄い。

巨大な流し台に巨大な木造冷蔵庫が凄い。

備え付けのみずやも立派だこと。

こちらがダイニング。

まるで映画のセットみたいな。

こちらがダイニングから続く、瓦敷のサンルーム。

なんとモダンな。

でありながらダイニングとの間に設けられたカウンターが民芸っぽい。

ダイニングには暖炉のようなものは見当たらなかったけど、冬場はどうして暖をとったんだろうか。

このサンルームが「高畑サロン」のシンボルなんだとか。

この照明のスイッチがまた味わい深い。

ダイニング横の廊下を抜けると・・・

ダイニング横の廊下を抜けると・・・

こちらが夫人の部屋。

夫人の居間とサンルームをつなぐ躙口。

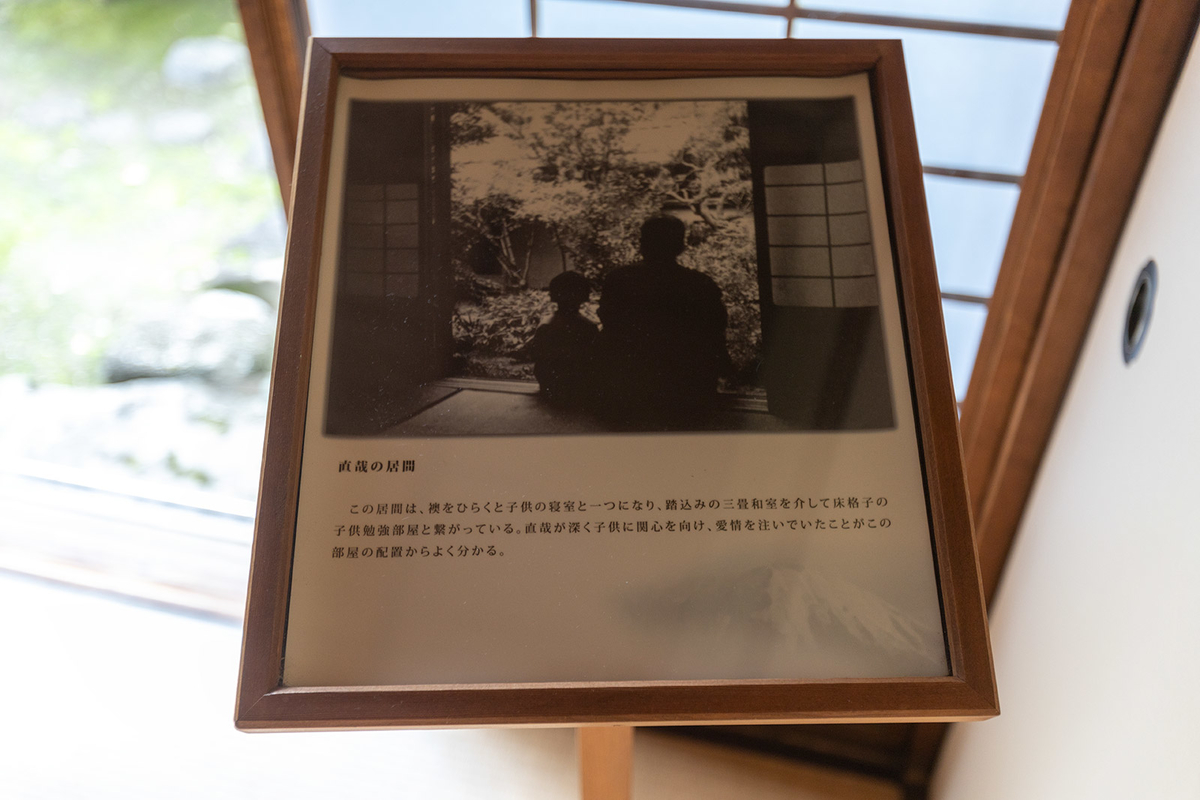

こちらは志賀直哉の居間。

志賀直哉の居間のとなりにあるのが子ども達の寝室。

子ども達が寝やすいようにという事だろうか、風通しの細かな調整が可能なように障子にも工夫がされている。

細部にわたって風通しと明り取りの工夫が・・・

もしくは子ども達の気配が分かるようになってるのだろうか。

先ほどの志賀直哉の居間の南隣が子ど達の勉強部屋。

子ども達がすぐに庭に出て遊べるようにとの配慮があったそうな。

こちらが南庭。

子ども達が十分に走り回れる広さがある。

こちらは子ども達のプールだそう。

南庭から中庭を巡って、勝手口から再び正面玄関へ。

これで志賀直哉旧居を一巡り。

志賀直哉の小説を読んだことがない人でも、奈良公園に来たならここは絶対見て欲しい観光スポット。

私も志賀直哉の小説って「城の崎にて」しか読んだことなく。

それも谷崎潤一郎の「吉野葛」にいたく感銘を受け、今度は志賀直哉の「城の崎にて」を読んだんだけど、えらく萎えてしまった経験がある。

しかしながら、実際に暮らした邸宅を見学してみるとちょっと「暗夜行路」でも読んでみようかなぁなんて思った今日この頃です。

ではでは。